2004年7月,北京闷热得像一口大锅。傍晚六点,府右街的一处老宅灯光骤亮配资入门知识网,刘少奇之子刘源正忙着把一张长桌摆放到院子中央。他轻声计算椅子数量,随手擦了擦额头汗水——再过二十分钟,毛主席的女儿李敏、李讷就要到了,这顿晚宴是母亲王光美特意嘱托,他不敢有半点马虎。

一辆黑色旧桑塔纳低调停在门口,李敏先跨下车,略带沙哑的京片子开口:“小刘,几年不见,长高也长壮了。”刘源快步迎上去,脱口就是一句“姐姐”。他出生于1951年,是毛刘两家最小的孩子,这声姐姐,叫了半个世纪。

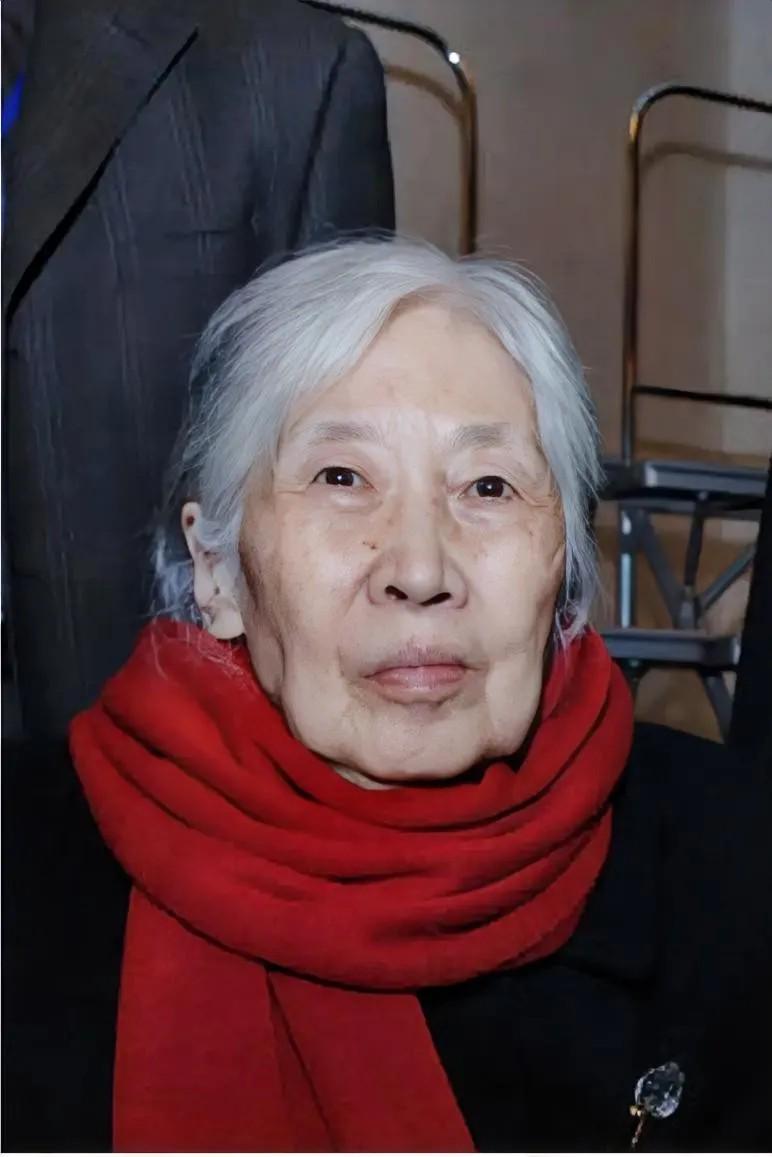

李讷和丈夫王景清随后抵达。王景清已退休多年,仍然保持军人挺拔姿势,把车门关得干脆利落。院门一关,外面的喧闹瞬间隔绝。七步远处,王光美在保姆搀扶下缓缓走来,薄青色衬衣,发鬓微白,步伐却比预想稳健。她看见两个“闺女”,先是欣喜,随即略显心疼——时间把年轻人推成了老人,她们都进入花甲之年。

饭菜不复杂,几道北方家常外加一道湖南腊味,厨师是刘源从部队食堂请来的老班长。王光美低声对李讷说:“腊肉怕咸,少吃一点。”场面温暖而克制,没有繁文缛节,更像一次隔了多年却无缝衔接的家常叙旧。

酒过三巡,话题自然而然滑向往昔。1948年,西柏坡。那年冬天,毛主席曾半开玩笑撮合刘少奇与王光美,说“革命路上也要有红色婚礼”。西山的枯松还在,听过这个玩笑的年轻人却都已白发。李敏回忆那段岁月,语速不紧:“我印象最深的,是你爸妈新婚第二天,父亲凌晨把刘源的父亲叫去开会,连早饭都是我给送的,一碗小米粥。”

有意思的是,谈到中南海的邻里生活,几个人的语气一下子轻快。建国后,中南海丰泽园与菊香书屋的围墙只隔着一排低矮女贞树,孩子们放学就翻墙玩捉迷藏。刘源指了指自己:“我小时候胖,可爬墙最快。”李敏笑出声,眯着眼,似乎看见了1957年的午后阳光。

气氛在十点左右达到高潮。刘源与李讷之子王效芝对坐,叔侄举杯频频,酒劲上头,两人索性唱起几句《青草地》。王光美没有阻止,只是侧耳听,目光柔和。

短暂停顿后,她忽然握住李敏和李讷的手。屋里变得静得能听见秒针声。“我年纪大了,这顿饭能不能成最后一次,谁也说不准。”她慢慢吐出这句话,语调平稳,却像击中了所有人。“我走后,你俩不能断联系,咱们两家的情分,是老一辈用生命换来的。”

不久前的体检报告写着“心脏功能尚可”,但她清楚自己的身体正在消耗旧日积攒的每一分热量。她需要把这句话现在就说出口,否则怕来不及。李敏点头,李讷嘴角颤了几下,最终只道了一句“放心”。

夜渐深,院墙外的梧桐叶窸窣。王景清主动收拾酒杯,老兵的步伐依旧利落。临别,王光美站在门内,双手合十,目送客人,一如当年在西柏坡的送行。

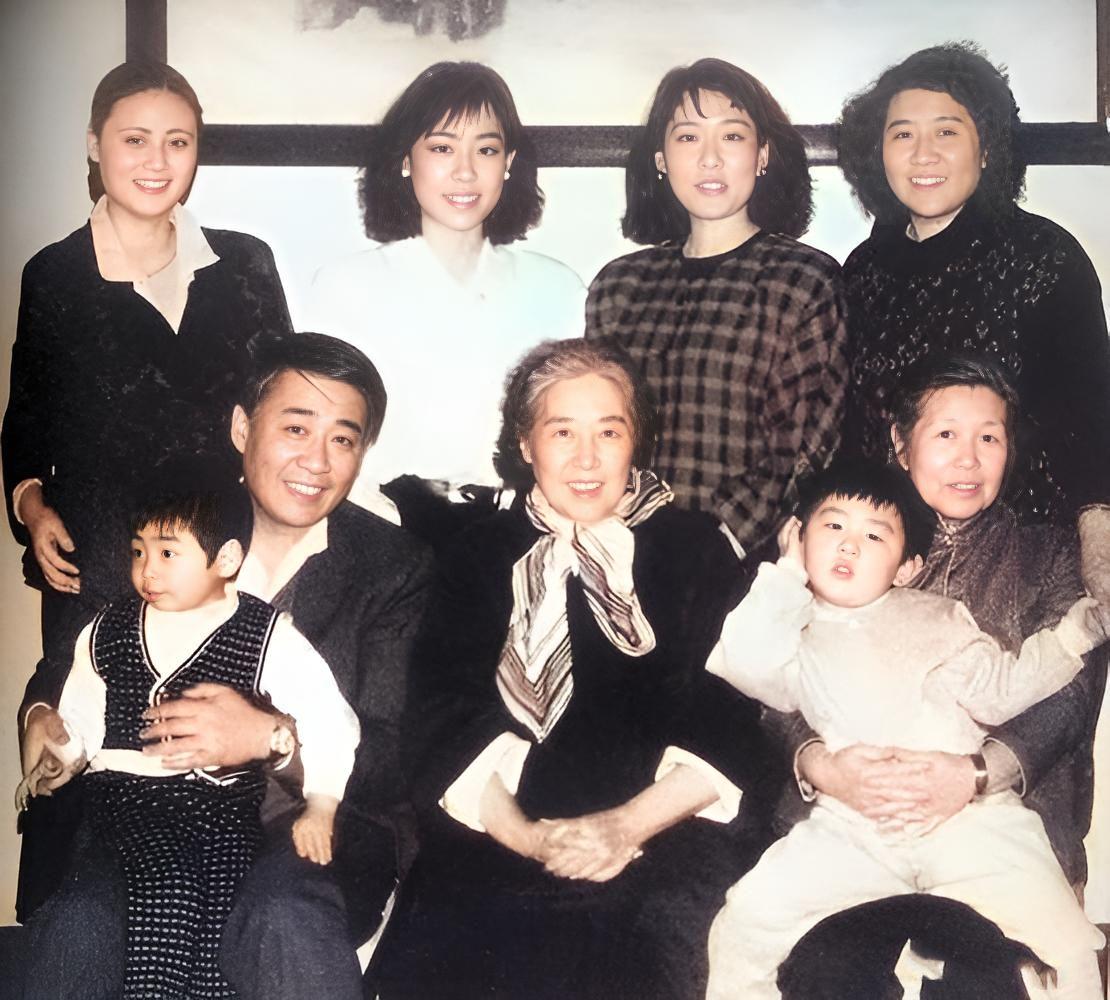

次日清晨,刘源把母亲搀到院里晒太阳。王光美眯着眼看那棵已经长到二楼窗沿的小槐树,突然问:“你记得李敏婚礼那张合影吗?”刘源笑,“我八岁,被大人挡个严实,您硬是说我躲在前排。”王光美轻拍他手背,没再说话。那张缺少小男孩身影的黑白照片,如今只剩记忆在补全。

2006年11月11日,王光美病逝于北京,走之前一直清醒。弥留时,她只交代了两件事:刘少奇陵园的花不要断;李敏、李讷的电话号码要存在显眼地方。

她没有机会见证后续——2010年清明节,两姐妹相约到香山祭扫刘少奇衣冠冢;2014年李敏80岁寿辰,李讷拄拐也赶来,出席名单里还写着“刘源”。这些细节没在公开报道出现,却在家族口口相传。

时至今日,刘源每提到那场2004年的晚宴,都会停顿几秒,他说那是一顿“定情宴”——不是爱情的情,是革命同志与后代之间的情。他强调:“这份情,最后不是靠文件,也不是靠组织命令维系,而是家里人自己想守。”

历史学界评价王光美,常聚焦于她在“文革”风暴中的沉浮、在人民大会堂的谢幕演讲,却容易忽视她晚年的心思:替刘少奇守住那些未竟的亲缘纽带。这份心思看似私事,本质上照见了老一代革命家的价值观——家国一体,公共与私人并非割裂。

试想一下,若当年西柏坡那声玩笑未曾发生,毛刘两家或许只是普通的政治同事。也正因有了这层家常纽带,后来历史的波折才显得更有人情味。

冷静地看,这场小小晚宴既没有重磅政策,也没有宏大叙事,却让人读懂了“革命家庭”里最柔软的部分:信义。它提醒后人,在波澜壮阔的大历史背后,个人的牵挂同样值得被书写。刘源曾感慨,“大事有时由小情促成,小情断了,大事也淡了。”

当年的院子还在,只是围墙换了新砖,槐树高过屋脊。如果路过那里,不妨放慢脚步。那片由灯光、笑声和三杯老白干交织出的夜晚,依旧在枝叶间回响。

开源优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。